この卒論は自動的に日本語翻訳されたものですので、読みにくいかも知れません。お許して下さい。

英語はこちら:Graduation Thesis

ホームページに戻る

江戸時代の旅行に対する当局の立場

本稿の概要については、ポスターを参照してください。

要旨

江戸時代の研究では、寺社参詣から生まれた観光産業が盛んであったとされているが、幕府や大名は奢侈や遊興を厳しく制限し、庶民の旅行に明確に反対していたと歴史家は主張している。本稿は、当局の立場を明らかにする。参詣がどのように商業化され、その産業が地域にどのような影響をされたかを見ることで、旅行からの経済的利益が明確になる。そして、これに対する当局の対応と政策を見ると、参詣者への支援や観光地の造成があり、庶民の経済的な幸福を追求する立場へ移行した事が分かる。従って、当局が参詣による観光産業の繁栄に明確な関心を持っており、その旅行が地域に悪影響を及ぼさない為だけに、旅行に制限を設けたと私は主張する。

目次

- はじめ

- 歴史学者による議論

- 寺社参詣の商業化

3.1 御師による観光産業の振興

3.2拡大する参詣商品

3.3観光の重要性 - 当局の対応

4.1通行手形制度

4.2大山参詣

4.3抜け参り巡礼者

4.4四国遍路

4.5非宗教的観光 - 統治の変遷

5.1徳川幕府

5.2大名

5.3商人思想の影響 - 結論

参考文献

1. はじめ

江戸時代の初め、日本が平和な時代に入ると、徳川幕府は、大名が蜂起する手段を持たないようにするため、大名が1年おきに定期的に江戸に出向くことを義務づける参勤交代制度を導入した(Park and Tanaka 2014)。この強制的な移動を容易にするため、幕府は大規模なインフラを整備し、日本全国に集中的な道路網を構築した。交通を円滑にするため、道路は定期的に清掃され、路面を傷つける車輪は禁止され、日陰と風よけのために道路脇には樹木や低木が植えられた(Vaporis 1994)。主要なルート沿いには宿場が設けられ、旅行サービスや宿泊、食事を提供する事業が行われた。宿場は徳川役人や大名へのサービスを優先しなければならなかったが、下層階級へのサービスも認められていた。幕府は、こうした地方の移動を監視するため、街道沿いに関所を置き、通行には許可が必要だった。純粋なレジャー目的の移動は公的に認められていなかったが、寺社参詣や健康上の理由による温泉への入浴は許可されていた(安藤2021; Goree 2020)。

旅の状況が大きく改善されると同時に、農民や商人たちは経済的な自由を得るようになり、旅がより現実的なものとなった(石森1989)。メディアの進歩が旅の魅力を捉え、有名な観光名所を紹介するガイドブックが数多く出版されるようになると、寺社参詣の人気はますます高まっていった(Fabricand-Person 2011)。やがて、観光やその土地の名物を楽しむことが旅の一般的な要素となり、時には参詣そのものが主な目的となることさえあった(Nenzi 2004; 山本 1985)。やがて街道は、人気のある神社や寺院を目指す参詣者、温泉に向かう旅人、商売を営む商人、運搬労働者、施しを受けながら旅をする貧しい人々で埋め尽くされるようになった(Vaporis 2012)。

旅行が社会のあらゆる階層でいかに普及していたかは、来日したヨーロッパ人が指摘している。例えば、17世紀後半に日本を旅したドイツの医師で探検家のエンゲルベルト・ケンペルは、「この国の人は非常に旅好きである。東海道は往来が激しく、ヨーロッパの裏町のような混雑した状態だ」と主張した(Kaempfer et al. 1906)。

参詣や旅行の人気は明らかであったにもかかわらず、一部の歴史家(Blacker 1984; Kanzaki 1995; Traganou 2004)は、幕府や大名当局は農民の参詣や観光に明確に反対していたとし、幕府は「娯楽や不要不急の旅行など『非生産的』な時間の使い方を阻止しようとした」(Totman 2005, 265)と論じている。しかし、ヴァポリス(1994年、2012年)による旅行インフラと許可制度に関する研究は、権威主義的で押しつけがましく、社会のあらゆる側面を綿密に規制するという幕府の性質に関するこれまでの仮定を覆すものであるため、当局の動機については議論の余地が残されている。ヴァポリスは、検問所の役人が武士や上流階級に示した厳しさとは対照的に、旅する庶民にはますます寛大に対処するようになったと観察している。さらに、幕府が許可制度を変更したのは、参詣や旅行の許可をより迅速かつ簡単に取得できるようにするためであり、許可証を持たずに出発するのではなく、申請することを奨励するためであったようだ。ヴァポリスは、当局は大名の移動のために検問所を監視しながらも、旅行を希望する大勢の人々を受け入れようとしていたと結論付けている。

もし当局が庶民の参詣や旅行に反対していたのなら、なぜこのような寛大な措置がとられたのだろうか。本稿では、この疑問に対する答えが、参詣から生まれた経済的要素、すなわち観光産業にあると主張する。筆者の先行研究(ハル 2022)が明らかにしたように、幕府や大名にとって市場経済は米相場の運営や農業の増収のために非常に重要であり、したがって、参詣によって得られる経済的利益は、参詣に対する規制の意図を理解する上で非常に重要である。

当局の寛容さと経済優先の姿勢を結びつけるには、参詣を取り巻く状況と、なぜ参詣がこれほどまでに盛んになったのかを理解する必要がある。まず、歴史家の議論を概観し、ヴァポリスの調査結果を概説する。続いて、許可証制度と、その変更によって平民がより簡単に旅行許可証を取得できるようになった経緯について簡単に説明する。次に、参詣を推進するようになった神社や寺院の関係者を調べると、これらの宗教団体が幕府からの資金援助を補うために参詣者からの資金援助を求めた経済的動機が明らかになる。参詣者が増えるにつれて、周辺地域は参詣者の商売を奪い合うようになり、その結果、観光産業が台頭し、全国各地の地域にとって重要な産業となった。当局がこの産業にどのように対応したかを分析すると、その根底にある経済的な動機が明らかになる。つまり、当局は参詣が地域や周辺コミュニティに害を与えないように努力すると同時に、ビジネスとして十分な利益を得られるようにしたのである。加えて、幕府が観光地を直接創造し、宣伝していた証拠が示され、観光産業を成長させたいという明確な願望が明らかになった。最後に、幕府や大名が下層民の参詣に寛容であったのは、経済的な問題を第一に考え、参詣が地域の繁栄につながることを認識していたからであることを論じる。

2. 歴史学者による議論

幕府や大名が参詣や旅行に反対していたという説を紹介している文献の多くは、そのことに軽く触れるだけで、なぜ幕府や大名が参詣や旅行を嫌ったのかについては明らかにしていない。しかし、反構造的な要素から幕府が参詣を脅威と捉えていたと具体的に述べているものも少なくない。例えば、トラガノー(2004)は、参詣は職業を捨てることを意味し、江戸時代の社会の制約から逃れるための手段であったと主張している。ブラッカー(1984)も同様に、参詣や旅行は農民の義務を怠る行為であり、大名は「軽薄、無益、贅沢、不道徳」(同書、604)と考えていたようである。ブラッカーは、参詣や旅行が一年のうちで最も暇な時期に行われることに異議を唱えなかった大名がいたことは認めているが、それにもかかわらず、参詣や旅行を人間社会にとって何の役にも立たないもの、秩序や安定を脅かすものと見なしていたと主張している。しかし、この主張は、ブラッカー自身が参詣者をどのように見ているかに起因している。ブラッカーは、参詣者を社会のルールから逃れようとする放浪の托鉢僧として描いている。しかし、このイメージは、参詣や旅行をめぐる様々な理由や状況があるにもかかわらず、単一の参詣者像に重きを置いている(Ambros 2008)。トラガノーやブラッカーが当局の反発の根底にあると主張するこの反社会的な要素は、必ずしもすべての参詣に共通するものではないだろう。

また、旅行に対する当局の反対の立場を説明する他の議論は、参詣は幕府や大名の財政に直結する農民の農業生産を妨げる可能性があるとトラガノーが主張している。さらに、参詣の中には「米、わら、宿、その他の必需品の価格の高騰を引き起こし」(Traganou 2004, 72)、地域経済を混乱させるものもあった。トラガノーは残念ながら、このようなインフレがどのようにして起こるのかについては詳しく述べていないが、アンブロスは、人気のある観光地では、商業主義が参詣の一部となるにつれて、参詣者の流入に対応するためのインフラが整備されることが多いと反論している。また、トラガノーは、参詣が経済に与えたマイナスの影響しか指摘していないが、アンブロスは、プラスの影響を与え、当局の支援を受けた事例を挙げている。

トラガノーの議論には疑問が残るが、それを裏付ける具体的な例として、旅行の経済的影響について論じたヴァポリスの研究を挙げることができる。彼は、加賀藩が京都の人気神社への参詣を制限した例を挙げ、「金や銀といった貴重な藩の資源の流出を食い止めるため」だと主張している(1994, 202)。ヴァポリスは、他地域への渡航は藩の財源を失うことにつながりかねないため、支配者にとっては有効な懸念になりうると推測している。しかし逆に、領内に人気のある寺社があれば、他地域から資源が流入してくる可能性もある。いずれにせよ、平民の参詣そのものに反対するのではなく、その旅によってもたらされる経済的な影響に反対することが決め手となるかもしれない。それでも、上記の議論から、少なくとも一部の参詣者が当局に懸念を抱いていたことは明らかである。

しかし、旅に関する法律をより詳細に見ていくと、当局の寺社参詣に対する厳しい立場を確認することは難しくなる。ヴァポリスの道路障壁と旅行許可制度に関する研究では、当局が下層階級の移動を完全に統制していたという考え方に異議を唱え、庶民は障壁を回避する方法を見つけていたと論じている。彼は、この現実は当局の旅行に対する寛容さと、当局が実施したシステムの柔軟性を反映していると主張し、検問所の職員が許可証のない平民の通行を許可したり、許可証に関連する違反を見逃したりするようないい加減なケースが数多くあったことを述べている。平民を厳しく扱うという考えとはまったく逆に、「役人は欠陥のある許可証を持つ旅行者のためにしばしば規則を曲げ、平民を起訴することを避けるために旅行犯罪を格下げすることもあった」(同書、216)。ヴァポリスは旅行に関する政府の政策を検討した結果、「全体として、抑圧的というよりはむしろ積極的」であり、かなり柔軟であったと結論付けている(同書、5)。ヴァポリスは、「元々厳格であった制度に柔軟性が増したことで、18世紀以降の徳川日本を特徴づけていた移動の増大が可能になり、事実、促進された」と主張している(同書)。なぜなら、そうすることは国家の権威を過大評価し、庶民を不動なものとして、彼らの動きを厳しく規制し、関所で厳しく検査するように誤って表現するからである。彼の結論は、関所は庶民の移動に大きな支障をきたすことはなく、その移動に対する規制は「全体主義的な統制の願望というよりは、主に経済学に触発された」(同書、198)というものである。

ヴァポリスの研究は注目に値するものであり、重要な発見を提示しているが、ノスコ (1996)がヴァポリスの研究のレビューで指摘しているように、当局がなぜこれほどまでに参詣をゆるやかなものにしたのかという疑問には直接触れていない。ヴァポリスが当局の意図について述べている数少ないコメントの中には、大名や幕府が土地と結びついた民衆を理想化していたという主張がある。これは、庶民の参詣が農業に悪影響を及ぼさないのであれば、庶民の参詣や旅行に反対していたことと同じではないかもしれないが、ヴァポリスの結論では、「規制は、一定の効果がなかったわけではないが、徳川日本の大衆の旅行への抑えがたい欲求を止めることはできなかった」(1994, 198)と述べている。

ヴァポリスの立場を確認するのは難しいかもしれないが、彼の観察によれば、旅行に対する制限は経済的な要素と関連しているようだ。問題は、これらの規制が、参詣や観光そのものへの反対から来たものなのか、ということだ。可能性として考えられるのは、地域経済に悪影響を与える可能性のある特定の旅行だけを阻止し、その一方で地域経済をプラスにする可能性のある参詣や旅行を促進しようという動機が、旅行規制の根底に反映されているということである。実際、ヴァポリスは、渡航許可証の取得に特定の経済的資格が必要とされることで、旅行を規制している地域があることを指摘している。しかし、残念ながら、彼の研究課題は当局がなぜではなく、どのように反応したかにあるため、それ以上の議論はしていない。彼をはじめとする上述の歴史家たちは、一部の参詣がもたらしたマイナスの影響に大きく注目しているが、私は、参詣に伴う観光的要素によって経済的にプラスの影響を与えた例もあると主張する。このような効果を視野に入れるためには、参詣が商業化され、観光を生み出すに至った要因について、これまでの研究で明らかになっていることを概観する必要がある。

3. 寺社参詣の商業化

3.1 御師による観光産業の振興

近年、歴史学者たちは江戸時代の旅について様々な角度からアプローチするようになり、寺社参詣がなぜこれほど広く行われるようになったのか、旅人たちは目的地とどのように関わっていたのか、といった新たな問いを投げかけ、参詣者の旅が今日のコンテンツ・ツーリズムとして認識されるものに変化していったことが徐々に明らかになってきている(Seaton et al., 2017)。 お守りや土産物の購入など、奈良時代以前にさかのぼる要素もあるが、参詣の商業化は江戸時代に新たな高みに達し、「場所を体験するための支配的な媒体となった」(Wigen 2010, 298)。その結果、「消費型観光客」(Nenzi 2004, 286)と形容される一般的な参詣者が生まれた。

寺社参詣がどのようにして増加し、商業化されるようになったのか、その要因を調べてみると、自らの経済的利益のために参詣の普及に努めた関係者の経済的動機が浮かび上がってくる。そのきっかけをつくったのが、「神社と民衆の仲立ち」(神崎1995, 44)をした寺社奉行の「御師」である。江戸時代に入ると、宗教施設は幕府からの財政的支援を受けられなくなり、それを補うために社寺への寺社参詣者の誘致に努めた。アンブロスによる神奈川県の大山に関する研究(2008年)で実証されているように、これらの御師は参詣の人気を高める重要な役割を果たした。この御師は、神社やお寺を宣伝することで参詣者にアピールし、参詣者の宿泊先を手配し、ツアーガイドを提供し、有益な旅行情報を提供した(梅棹1995)。もともとは社寺を代表して布教する布教使のようなものであったが、やがて僧侶というよりも商人的な存在となり、それぞれが独自の縄張りを持つようになった(神崎1995)。絹の豪華な寝具を用意したり、その土地の名産を生かした豪華な宴会を開いたりした。また、参詣者たちに土産物や贈り物を贈った。しかし、この「おもてなし」の裏には、狡猾な商魂が隠されていた。「この御師が意図したのは、最大限の効果をもたらす広告であった」(同書、48)。参詣者たちは村に戻ると、自分たちが享受した贅沢について語り、それがまた新たな参詣者の獲得につながったのである。しかし、寺社参詣による経済的利益は、神社や寺院だけが享受していたわけではない。お守りやお供え物も参詣の重要な要素ではあったが、参詣がもたらす商業的な可能性のほうがはるかに大きかったのである。

3.2 拡大する参詣商品

参詣が商業的な可能性を持つようになった一例として「名物」が挙げられる。ネンジ(2004)は、多くの人気旅行先が生まれたのは、特に名物の存在に負うところが大きいと見ている。「ガストロノミーや小物は、詩的な旅行という幽玄で、しばしば滑稽な枕詞を試したくない人々にとって、旅行先とのつながりを築く便利な方法を提供した」(Nenzi 2008, 155)。松尾芭蕉のような有名な抒情詩の旅人の足跡をたどることは、かなり人気になりつつあったが、もはや正式な教育を受けたからといって、旅人が「その土地を象徴的に『所有』することを妨げることはなかった」(同書)。こうした非宗教的要素の消費は広く人気を集めるようになり、こうした参詣者の需要に観光産業は商品で応えた。参詣者の故郷に持ち帰られる土産品は、旅の証となり、自分では訪ねることのできない村の人々にも体験を提供することで、旅そのものの重要な側面となった。

そして、現代の日本における観光業のように、地域や宗教的な場所との結びつきを利用して、様々な産業が名物として売り出された。例えば、四国北部の港町・丸亀では、参詣先として有名な金刀比羅宮への土産物を数多く販売していた。その中には、金刀比羅宮と直接関係のある地元産の扇子だけでなく、地元で生産された油、味噌、薬などを金刀比羅宮のご神体と結びつける方法もあった(Thal 2005)。さらに、参詣客に便宜を図ったのは物的な商品だけではなかった。これらは参詣の途中で立ち寄る人気スポットとなり(押田ほか 2011)、遊女の中には自ら有名な名物となる者もいた(Nenzi 2004)。このような非宗教的な要素の人気は、神社や寺院にも利用され、「娯楽的な商品やサービスを、その門の中や門のすぐ外で利用できるようにした」(Goree 2020, 8)。

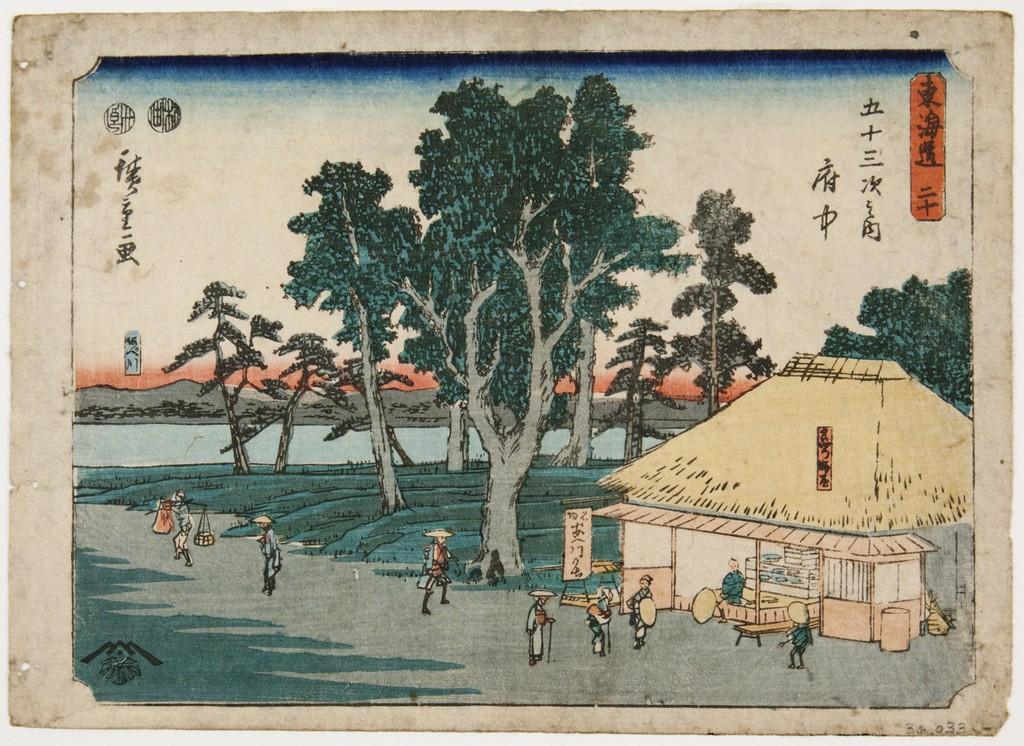

図1:東海道の府中駅にある、名物「安倍川餅」を売る茶店。安藤広重作。 参考文献: ウィリストン・アート・センター・ギャラリー。

それゆえ、参詣の影響は旅行業にとどまらず、地域の企業と宗教施設との間に競争という状況を生み出した。このような競争から紛争が起こるケースもあり、前述の歴史家たちは参詣の危険性を指摘している。しかし、私は、参詣が地域社会に及ぼした悪影響でさえも、それが地域にとっていかに重要な産業になっていたかを示すものだと主張したい。

3.3 観光の重要性

旅行・観光産業の規模が拡大し、その重要性が増していることは、江戸時代における参詣者とその目的地との交流に関するNenziの研究(2004)からもうかがい知ることができる。現代の神奈川県に位置する相模地方を事例として、参詣者から利益を得ようと競い合う地域の関係者が対立した多くの事例を追っている。この対立を解決するために、参詣者の減少を招く慣習を止めさせるために、各当事者は地方政府や江戸当局を頼った。

1650年の例では、江ノ島の弁財天の寺の住職が、地元の漁師が弁財天のお守りを売り、旅人に寺の宿への行き方を教えず、自分たちの宿に案内していると訴えた。その結果、寺の収入が減ることになり、江戸の社寺奉行に違法な宿の取り締まりを願い出た。寺社奉行からの回答は妥協案で、寺が収容しきれないほどの旅人が押し寄せた場合、寺に属さない民間の旅館を経営することを認めた。お守りの配給については、「その恩恵にあずかる者が寺院にも公的な奉仕をする」(同書、306)限り、続けることができるというものだった。この判決にもかかわらず、漁師をはじめとする地元の事業家たちは参詣者を狙い続け、何十年もの間、彼らと寺の間には緊張関係が続いた。ネンジは、寺がさまざまな宿泊プランや特別なサービスを提供し、趣向を凝らした食事や娯楽を提供することで、これに対する商業主義の努力を観察している。こうして、参詣者をこの地に引きつけるアトラクションは、地域の歴史や特産品の商品化へと発展し、ネンジが「消費者観光客」と呼ぶ新しい一般的な参詣者の姿が明らかになった(同書、309)。18世紀末の錦絵(図2)に見られるように、江ノ島では宗教的な感情と観光的な意図が結びついた参詣の姿がよく見られるようになった。商業主義が栄え、「過去のイコンが現在の装身具やメニューになるにつれ、参詣者と遺跡の相互作用の様式も劇的に拡大し、古いものに取って代わるのではなく、それを補完するような新しいニュアンスを帯びるようになった」(Nenzi 2008, 154)。19世紀になると、参詣者の数は寺院のインフラでは収容しきれないほど増加し、競争間の緊張は緩和された。江の島における参詣の様相を観察すると、この地域の経済成長において参詣が重要な位置を占めていたことがわかる。

図2:江ノ島で釣りを楽しむ観光客。喜多川歌麿作。

参考文献:クリーブランド美術館

図2:江ノ島で釣りを楽しむ観光客。喜多川歌麿作。

参考文献:クリーブランド美術館

このような参詣者の利益をめぐる争いは大山社寺周辺でも見られ、18世紀後半には参詣者の荷馬運賃や宿賃をめぐって争いが起こった(念子2004)。1840年までに、旅籠屋と村の指導者たちは、旅人が別のルートを選ぶ原因となっていた渡し賃の引き下げと地域の通行料の撤廃によって、参詣者からの逸失利益の問題を解決する協定を結んだ。「このような公式の条例や自主的な行動規範は、旅という空間が複雑化し、消費者の論理の比重が高まっていることを示している」(同書、309)。このような参詣をめぐる消費者論理の重要性は、他の歴史学者も指摘している。アンブロス(2008)は、サービスや商品を提供する側が、増大する参詣者の欲求に応えることで地域経済を活性化させ、やがて多くの地元企業が大山参詣に依存するようになったことを指摘している。

同様に、日本の他の地域でも宗教施設が地域と連携して参詣を促進していた。伊勢神宮に匹敵する人気を誇った四国北部の金刀比羅宮に関するタールの研究(2005年)によれば、金刀比羅宮の発展は宗教的な意義だけによるものではなく、神職と同様に事業主にも依存しており、この場所の人気は周辺の市場や娯楽と連動して発展した。神社の宗教的な地位だけでなく収入も上げるために、「金毘羅の神官は、他の参詣地の神官と同じように、神と町の両方の魅力を同時に開発し、聖地の経済性を高めた」(同書, 74)。タールは、日本や世界の多くの参詣地に共通する現象として、金毘羅の宗教的複合体は「娯楽と商業の賑やかな参詣経済の中で成長した」(同書)。

このような宗教的な要素と世俗的な要素の混合は、大名にとって好機となった。これは、金毘羅の宗教集団が、地域の大名の後援と引き換えに、彼らの威信を「正当化し、保護し、強化する」社会的利益を提供することで報いたことに反映されている(同書、76)。タールは、近隣の3つの大名の援助が相互にすべての関係者に利益をもたらし、「金毘羅という神聖な領域が、3つの大きな領地の正式な境界の外にありながら、個人的、経済的、儀礼的な関係の拡大するネットワークに織り込まれていった」と述べている(同書、78)。金刀比羅宮の宗教的な人気は、金刀比羅宮を訪れる参詣者たちによって高められ、大名たちにとって重要な意味を持つようになり、彼らの社会的・経済的権力に影響を与えた。「19世紀における広範な参詣文化の発展は、消費、宣伝、供養といった経済的ネットワークの成長に依存し、またそれを可能にした」(同書、98)。こうしたネットワークが成長するにつれ、経済、社会、そして「神々が不可欠な役割を果たす多面的な文化」の成長と発展に貢献したのである(同書)。

これらの例は、江戸時代における参詣が、地域の商工業や社寺、支配大名にとっていかに重要であったかを示している。参詣は地域の景観に大きな影響を与え、既存の町が栄えたり、人気のある神社や寺院の周辺に新しい町が形成されたりした。また、宗教的な場所の人気は、地域の領主の庇護と引き換えに利益をもたらすこともあった。したがって、農民が農業生産を担っていたからといって、幕府や大名が参詣の経済的意義を否定することはなかった。ヴァポリスが主張するように、当局が農民を土地に縛られるべき存在とみなしていたにもかかわらず、こうした参詣者に「宗教的な場所での食事や宿泊、娯楽を提供することで、近代日本の観光産業の基礎を築いた」(Seaton et al. 2017、20)。さらに、江ノ島や大山における巡礼者の競合をめぐる対立に対する当局の反応は、ビジネス・コミュニティのニーズに応えることに重点が置かれており、参詣そのものに対しては中立的であるように見える。幕府や大名の旅に対する姿勢をより明確に評価するためには、許可制度そのものや、当局が参詣やその観光に関与した他の事例をより詳細に検討する必要がある。

4. 当局の対応

4.1 通行手形制度

多くの関所を通過するためには、「手形」という許可を得て旅行していることを証明した物が必要だった。大きく分けて関所手形と往来手形の2種類があった。関所手形は江戸時代の初めから一般的に使われていたようで、特定の関所用に作られ、通過する際に旅行者が手渡すものだった。この手形は幕府や大名の役人によって発行され、旅人のために出発地で作成されることもあったが、関所に近い場所でも発行された(山本1985)。

しかし、往来手形は江戸時代中期以降に登場した。そして、関所役人には渡されず、旅人が旅の間ずっと携帯していた。主に神社や寺院が配布していたが(同書)、村役人や郵便局、時には宿屋が発行することもあった(Vaporis 1994)。これらの往来手形は入手がはるかに容易であり、その出現は、参詣の人気が高まるにつれて庶民の旅に対する規制が緩和されたことを反映している、とヴァポリスは主張する。「徳川法の適用は時に予測不可能で無作為なものであったが、慣習や前例よりも道理が優先されるというのが日本法の伝統的な原則であったため、柔軟であることもあった」(同書、179)。

ヴァポリスは、幕府が江戸時代を通じて通行手形制度に加えた変更を観察し、手形制は参詣そのものを抑制するためではなく、むしろ旅人が許可を得らずに突然旅立つことを防ぎ、手形を申請することを奨励するためだったと結論づけた。この無許可の巡礼は「抜まいり」と呼ばれ、なぜ当局がこれをやめさせようとしたのかについては、次の章で詳しく述べる。

4.2 大山参詣

庶民の旅行に対する幕府の積極的な反応は、大山参詣に見られる。アンブロスは、江戸時代を通じて絶大な人気を誇ったこの宗教的な場所に関する研究(2008年)で、幕府の参詣に対する反応は、その参詣が具体的にどのように行われるかに左右されると論じている。たとえば、大山参詣者の構成を見てみると、その多くが「参詣の資金を出し合っていた」(同書16)。貧しい参詣者のなかには、巡礼先の村々から施しを受け、経済的な負担を強いられていた者もいたが、アンブロスの観察によれば、多くの参詣者は貧困にあえいでいたわけではなく、旅費を賄うだけの資力を持っていた。

さらに、大山参詣は収穫の前に行われるのが普通であり、集落の中から選ばれた数人だけが参加するため、集落の生活に支障をきたすことはなかった。さらに、こうした参詣は一個人のためではなく、コミュニティ全体のために行われ、参詣者は皆のためにお守りを持ち帰った。アンブロスは、こうした参詣の積極的な社会的側面が、幕府が参詣に反対しなかった理由のひとつだと主張する。「参詣に関する数少ない規制は、大山への参詣を制限するためというよりも、参詣者が不当に旅を延長しないようにし、旅の秩序を保つためのものであった」(同書、173)。このような参詣のコミュニティ形成的な側面は、日本の歴史学者も指摘しており、参詣が社会の調和を強化し、その旅から得られる経験が通過儀礼として高く評価され、家族や仲間の連帯感を生み出していたと指摘している(Park and Tanaka 2014; Shinno 2002)。

アンブロスは、参詣の種類が幕府の対応に直接影響したことを示すために、幕府が18世紀から19世紀にかけて何度も富士山信仰を非合法化したことを指摘し、大山支持と対比させている。幕府が富士山信仰を非合法化した理由は、富士山信仰がどのように管理され、信者がどのように行動したかにあると論じている。タイラー(1981)が説明するように、これは既成の宗派とのつながりのない新しい宗教であり、したがって定義上違法であった。加えて、この教団は、病気の参詣者に富士山の聖水以外の薬を与えることを頻繁に拒否したり、家の門の外でお守りを配りながらお経を唱えたりするなど、厄介な習慣を持っていた。最後に、信者は庶民と武士が混在していたため、幕府は倒幕の可能性を懸念した。つまり、幕府が参詣を抑制しようとしたからではなく、この特定の宗派が地域にとって問題であり、社会的に混乱を招くと見なされたから弾圧されたのである。

4.3 抜け参り巡礼者

もうひとつ問題視されたのは、抜け参りと呼ばれる、出発前に何の許可も申請もせず、地元コミュニティーの許可も得ずに参詣することである(Ambros 2008)。このような旅行者は許可証を持っていなかったため、通常、道路の障壁を回避した。このような行為は「処罰の可能性をあまり気にすることなく行われ、当局が近道を黙認していたか、処罰されることがほとんどなかったことを示唆している」(Vaporis 1994, 191)。障壁を回避する以外のもうひとつの選択肢は、旅の途中で許可証を取得することであった。参詣者が自分たちのコミュニティのためにお守りを持って帰れば、無許可の参詣は許される。とはいえ、このような無許可の参詣は、参詣者のコミュニティや当局の反発を招き、利己的で家族や主人に迷惑をかける行為とみなされた(Traganou 2004)。

こうした潜在的な問題の一例として、大坂町奉行が抜け参り禁止令を出した理由が挙げられる。参詣者が「戸締りや火の始末を怠り、用事をすませて家を出てしまう」(Vaporis 1994, 207)ことから、市民生活の平和を脅かす行為であると主張したのである。また、抜け参りによる乳幼児や老人の置き去りや、一度に多くの見習いが出て行って人手不足になった例もあった。そのため、大阪当局は抜け参りは地域や経済に害を及ぼすと判断し、これを禁じたのである。

ブラッカーやゴーリーのような歴史家が、参詣に対する当局の厳しさについて論じる際に抜け参りについて言及することが多いのは、おそらくこうした例があるからであろう。実際、アンブロスは抜け参りというタイプの参詣者が「近世における参詣が無秩序で破壊的な活動であるという見方が広まった一因である」と指摘している(2008, 145)。抜け参り参詣者をめぐる地域社会への懸念があることは明らかだが、許可なく突然行われる参詣に反対することは、すべての参詣や旅行一般に反対することと同じではない。さらに、抜け参り阻止のために許可制度にさまざまな変更が加えられたことから(16ページで前述)、当局は参詣を区別しているように見える。このような制約を設けた背景には、庶民の移動を制限するためではなく、参詣者が地元に及ぼす潜在的な悪影響を制限するためだ。つまり、旅に出る前に地域社会の許可を得ることを奨励するためのものだという見方もできる。

4.4 四国遍路

抜け参り」といえば伊勢神宮への参詣というイメージが強いが、同じようにネガティブなイメージを持たれていたのが「孤独な托鉢遍路」(Ambros 2008, 145)であり、彼らは通常数カ月かけて四国八十八ヶ所を巡礼した。伊勢や大山のように宗教法人が直接遍路の旅を推進・管理していたのとは異なり、この遍路は個人や小グループで行われることが多かった。アンブロスは、このような托鉢は「宗教的な旅は、参詣者を受け入れる地域社会にも、残された地域社会にも負担を強いるものである」という認識から、幕府と大名当局の双方から破壊的で反社会的なものとみなされたと論じている(同書)。そのため、幕府はその負担に対抗するため、旅行期間の制限や特定のルートを通らなければならないといった制約を設けた。ブラッカー(1984)は、参詣は江戸社会の束縛から逃れるための手段であり、道徳的なしがらみを断ち切り、縦の階層の外に身を置くことで、追放者や放浪者のような自由を得ることができたと論じている。また、トラガノー(2004)は、参詣者の社会的責任や階層からの解放は、幕府にとっては破壊的であり、権威を脅かすものであったと論じている。

しかし、こうした制約が地域を守るために設けられた可能性があることを認識することは重要である。コウアメ(1997)が論じているように、四国遍路に対する規制は、地元の人々が参詣者に施しを与えるという習慣を悪用した旅人に関連している可能性が高い。確かに多くの制約があるが、四国当局が参詣者に認めていた自由度を見ると、規制の厳しさは比較的軽微であり、多くの規制の中に、積極的な参詣業を奨励する明確な寛容さがあったとコウアメは論じている。四国当局は、遍路道を定め、乱行や迷惑行為を禁止する一方で、困っている人への支援も行わなければならなかった。

17世紀に幕府によって確立されたこの支援制度のルールでは、旅人が旅先で死亡した場合、その地に埋葬されることになっていた。また、旅人が病気になった場合は、その地の役人が医師の診察を受けさせ、適切な治療を受けさせなければならなかった。さらに、旅人が帰郷を希望する場合、旅路に沿った宿や村は、旅人を故郷の村まで送る責任を負い、旅人がその費用を負担できない場合は、その費用を負担する義務を負っていた(安藤2021)。コウアメは、旅を終えることができなくなった参詣者を帰路につかせた当局の数は「かなりのもの」であり、「このような援助が標準的な慣行であったことは明らかである」と論じている(1997, 423)。四国当局は幕府の規則に従っただけかもしれないが、それでも困っている参詣者を助けたことは明らかであり、抑圧的な管理という観点だけで分析すべきではない。

もちろん、規則違反に対する処罰や、参詣者の入国を拒否する制度もあった。19世紀初頭に、病気平癒を願って四国遍路をしていた二人の病人遍路が、四国南部の土佐への入国を拒否された例がある。土佐の役所は参詣者に最も厳しかったとされるが、当時の土佐の情勢をよく見ると、飢饉が続いていたため、決められた時間を超えて土佐に滞在することを恐れた病人遍路が、地元の人々の負担になることを防ごうとしたのだろうとコウアメは見ている。この例は、参詣者に対する措置がどのような背景のもとに行われたかを慎重に検討する必要があることを示している。なぜなら、土佐当局が行った警戒は、参詣に対する彼らの立場を反映したものではなく、参詣が地域的に悪影響を及ぼす可能性のある特定のケースに対して行われた可能性があるからである。そして、コウアメは、そのような要素があったとしても、「地方当局の一般的な参詣者に対する態度に影響を与えることはなかった」(同書、419)と論じている。従って、土佐の事例は「厳格さで知られる行政の寛容さと、厳格さで知られる社会制度の柔軟さを示す一例」(同書、414)であると結論づけている。

このことから、当局が参詣に反対した例として四国遍路や抜け参りなどを挙げる歴史家もいるが、よく調べてみると、幕府や地元大名が参詣者を支援していたことがわかる。これらの事例から分かるように、当局はすべての参詣に反対していたわけではなく、参詣がどのように行われ、その地域にどのような影響を与えたかが、参詣への対応の決め手となっていたようである。

4.5 非宗教的観光

しかし、歴史学者たちの議論を改めて振り返ってみると、レジャーや観光に対する幕府の消極的な姿勢に言及することが多く、観光的な要素を含むことが多かった参詣を否定する大きな理由になっていると指摘している(Blacker 1984; Traganou 2004; Vaporis 1994)。しかし、幕府が直接的に観光を奨励した例もあるため、この議論は説得力に欠ける。

例えば、ガイドブックや地図、旅行記など、旅行を促進するメディア産業への対応である。幕府が庶民の旅行を抑制しようとしたのであれば、それに関連する情報を盛んにさせることは非常に逆効果に思えるが、空間情報を独占・管理することはなく、地図画像の自由な利用を認めていた(Yonemoto 2003)。さらに、観光情報の発信に当局が直接関与した場面もある。例えば、江戸時代後期には、江戸神田区の老中が、1043カ所以上の名所を図版と解説で紹介した『江戸案内』を作成・出版し、人気を博した(安藤2021)。

幕府が観光と旅行を提唱した最も説得力のある証拠は、幕府自身が純粋な観光地を作ったという事実だろう。安藤氏の研究によれば、18世紀初頭の江戸はまだ新興都市で、歴史的な名所もなかったが、幕府は自然の景観を利用して名所を作り始めたという。江戸の桜の名所、飛鳥山公園(図3)や隅田川河川敷はその一例で、幕府は桜の植樹や娯楽施設による観光客誘致に力を入れた。将軍吉宗は自ら飛鳥山に桜を見に行くことを推奨した。実際、吉宗がいなければ、この有名な観光スポットは実現しなかったと安藤氏は主張する。吉宗は、このような人工的な観光名所を作っただけでなく、桜の葉を使った銘菓「長命寺桜餅」を生み出し、現在でも親しまれていると主張する。

図3:飛鳥山で花見をする若い女性たち。

参考文献:メトロポリタン美術館

図3:飛鳥山で花見をする若い女性たち。

参考文献:メトロポリタン美術館

幕府がレジャーに対してどのような立場をとっていたのか、このような直接的な観光地づくりや推奨は疑う余地がなく、前述の調査結果とともに、参詣や観光を受け入れていたことを明確に示している。しかし、なぜという疑問は残る。筆者は、幕府の根底にあるのは経済的な繁栄であり、それは江戸時代初期の政治情勢が変化し、幕府や大名が自分の地位と権力を維持するために統治スタイルを調整した結果であると主張する。

5. 統治の変化

5.1 徳川幕府

徳川幕府のイメージはしばしば権威主義的で、庶民の福祉をほとんど顧みず、身体的・経済的自由を制限するものとして描かれる(Gordon 2003; Tragaou 2004)。このようなイメージとは対照的に、徳川家康の将軍就任後の統治と社会構造の変化の結果、庶民の経済的繁栄を優先するようになったことを明らかにする議論もあり、家康は新たに獲得した権力の地位を正当化しようとしていた(J. Hall 1966; Roberts 1998)。こうした変化の中には、儒教的な思想の採用があり、一部の歴史家はこれを「仁義」と表現している(J. Hall 1966)。ゴードン(2003)やタニモト(2019)は、17世紀には儒教的な「仁」の概念は普及していなかったと主張し、権威主義的な農民の搾取が農民自身の利益のためであったことを指摘しているが、タニモトは、土木インフラのように、権力者と庶民の経済的利益が重なった可能性が高い事例があったことは認めている。おそらく、参詣や旅行に関しても同じような利害の重なりがあったのだろう。

17世紀後半、徳川家康が権力を握ると、反乱を防ぐために諸大名を不安定化させながら、将軍としての地位を正当化しようと多くの試みを行った。自分の血筋を皇室や源氏につなげるなど、多くの努力を重ねたが、彼の地位は政治的に不安定なままだった(J. Hall 1966)。これを補うため、彼は徳川政権の経済力を強化するために、最も生産性の高い土地と商業の中心地を直接支配するように努めた。これは、金融政策と商業政策を支配し、最大の融資資本を利用することを意味した。加えて、徳川は最大の貴金属鉱山の所有権も持っており、これが通貨管理能力の一助となった。そして、徳川の人員は日本全国に分散していたかもしれないが、日本の経済的・技術的水準が「比較的不変である限り、徳川(政権)は一定の経済的優位性を主張することができ、それが国の経済政策と全国的な交換・輸送機関の支配を可能にした」(同書、358-359)。これが、幕府が経済を重視した理由のひとつであり、ハル(2022)で明らかにされているように、彼らが米市場を綿密に管理した理由である。

ホールは、徳川が覇権を守るために行ったこれらの変化は、「社会の全体構造と権威の行使」を根本的に変容させたと主張する(1966, 392)。「本質的に垂直的なシステムであった社会の関係は、より一般化された、水平的に定義された、機能的な集団関係に取って代わられた」(同上)。このことは、大名の優先順位や統治スタイルも変化し始めたことを意味する。

5.2 大名

徳川政権に対する潜在的な反対勢力を固定化するために、大名は移転させられ、再編成された。幕府による定期的な検査は、藩の生産性、行政方法、財源、庶民の生活水準などをチェックした。また、大名領地の没収や他地域への移封が頻繁に行われるようになったが、その理由は「嗣子不足、管理不行き届き、幕府の基本規則に違反したため、あるいはもちろん寵愛のしるしとして」(同書362)であった。こうした変化によって、大名の在位期間は不安定になった。

さらに、武士は村から引き離され、城下町に住むようになり、大名と村との直接的な結びつきは大きく弱まった。こうした変化の結果、「農民やその他の階層も、より統一された公的アイデンティティを獲得するようになり」、大名の地位は「荘園領主や家父長制的な上司」から「支配者や役人」へと変化した(同書、392)。ホールは、徳川政権が築いた政治は、「社会は身分、あるいは領地から構成され、それぞれが特定の機能を持つという基本的な概念に基づいていた」(同書、369)と論じている。このような社会組織の変化によって、国を治める幕府にとっても、地域を治める大名にとっても、より合理的な根拠とイデオロギー的基盤を考案する必要性が生じると、支配者が領民を管理するのに適しているかどうかに焦点が移った。ホールは、「1600年以降に成功した大名とは、臣民の福祉に尽力する慈悲深い独裁者として支配する権利を支持する倫理的・合理的な信念体系を習得した者であった」(同書、393)と指摘している。これは庶民に対して寛大な立場に聞こえるかもしれないが、このような博愛の思想は、大名が支配者の地位を守るために守っていたものであろう。庶民の間に不満が生じたり、紛争が起きたりした場合、幕府が介入する必要性を感じれば、大名が無傷では済まない可能性があったからである(J. Hall 1991)。

その結果、大名は下層階級に対する権威を持つ一方で、農民が「適度に健康で、適度に満足している」(同書、216)必要があった。下層階級を責任を持って統治する必要性に加えて、17世紀以降、重商主義が支配者の視点に影響を及ぼし始めたという証拠もある。

5.3 商人思想の影響

江戸時代におけるナショナリズムの商人的起源に関するロバーツの研究(1998)では、政府は目安箱を利用することで新しい考えや政策を行政に取り入れ始めたと観察している。「あらゆる形態の請願は、被支配者と支配者の利害を統合する主要な手段であった」(同書、132)。このような目安箱は幕府を含む多くの藩で使用されており、その普及は新しいアイデアの模索を示唆しているとロバーツは考えている。庶民からの提案を取り入れることから、「国の繁栄」を意味する重商主義的な思想である「国益」が武士の言説に組み込まれ、最終的に武士は「国益」を自分たちの視点に取り入れたのである(同書、133)。

この思想の一例として、国益という言葉が出てくる目安箱の投書の中に、観光奨励を求めるものがある。そのなかに、土佐の鞘師の善八のものがあり、大名に地元の名刹への参詣を奨励することなどを提案している。善八は、地方へのアクセスが容易になれば、参詣者が増え、「毎年、外国の金銀が大量に国に落ち、国の繁栄のために永遠に働き、すべての民衆の生活を豊かにする」(同書、142)と主張している。ロバーツは、この嘆願書の重要な部分は、善八の多くの提案の中に、彼の個人的な経済的利益を表すものがなく、「経済と、その中での領主と民衆の役割を理解する方法」(同書)を表していることだと指摘する。これは国益の考え方に触発されたものだとロバーツは主張する。「鞘師が、土佐が海外からの利益を増やす方法にこだわるのは必然的なことではないが、この請願や他の目安箱の投書に共通する要素は、「土佐を一つの経済単位と見なし、その福祉は主に商業的な問題(多くの場合、輸出産業)と藩内のキャッシュフローに依存していた」(同書)。

ロバーツはこれらの請願について、そのすべてが制定されたわけではなく、しばしば町人たちの間で提案されるべきものについて意見の相違があったことを指摘し、それゆえ「商業や商業的な影響を受けた産業の経済的可能性に対する武士たちの関心は複雑であった」と述べている(同書、149)。とはいえ、ロバーツは、18世紀には、この国益の重商主義的思想が、徳川幕府の経済支配を弱めようとする大名に影響を与えたと論じている。こうした変化は、江戸時代の日本で商人たちのレトリックがいかに広まっていたかを反映している。さらに、これらの請願に見られるような旅行や観光の直接的な奨励は、上記のセクションで論じたように、幕府が観光地を作るという行動にもはっきりと表れている。幕府が同様の請願に影響されたのか、あるいは自ら観光の効用に気づいたのかは別として、彼らの最終的な目的は、土佐の鞘師と同じように、経済を発展させ、地域を繁栄させることにあったようだ。

6. 結論

参詣の政治的・社会経済的側面を探ることで、幕府や大名当局が単に参詣やそこから生まれる観光的要素に反対していたわけではないことが明らかになる。通行手形制の変更により、旅券の発給が地方に委譲され、旅券の融通性が高まるとともに、旅行を希望する庶民が容易に入手できるようになった。さらに、参詣者が破壊的で反社会的である可能性が指摘されているような問題の多い参詣も含め、さまざまな参詣に対する当局の対応を観察すると、参詣に対する規制は、その参詣がどのように行われ、参詣者の出身地とその地域にどのような経済的影響を与えるかによって大きく左右されることが明らかになった。

さらに、参詣が消費主義的な観光産業へと発展した経緯を考察することで、こうした旅行者の経済的価値が明らかになる。アンブロス、カンザキ、タールの研究が示すように、参詣から生まれたこの産業は、地元の企業、宗教団体、地域の支配者の双方にとって重要なものとなった。これらの当局がこの産業にどのように対応したかを観察すると、参詣者を支援しようとする一定の努力が見て取れる。また、参詣を制限しようとする場合であっても、それは参詣の全体的な慣習を抑制するためではなく、その悪影響を抑えるためであったように思われる。さらに、幕府が観光地やレジャー施設を直接造成し、振興を図ったことは、経済への関心と観光産業の成長への意欲を明確に反映している。

最後に、当局が経済を重視したのは、政権交代によって支配者が自らの権威を正当化し強化するために経済力に依存するようになったからだと主張する。支配下の平民が不満を募らせれば、それが危うくなる可能性があるため、下層階級の経済的な幸福は、彼ら自身の利益にもつながる。このような統治スタイルの根拠は、儒教に基づくところが大きいと言えるかもしれないが、もう一つの可能性は、単に支配者にとって経済的な見返りが大きかったということだ。米税に関する私の以前の研究(ハル 2022)が明らかにしたように、幕府は農民に余剰金を残すことが自分たちの利益になると考えていた。 米税と同じように、農民の参詣が経済的にプラスに働き、農作物の収穫に支障がないのであれば、幕府も地方大名も、その地方に経済的な害が及ばないようなルールを作り、参詣を許可したはずである。 特に、その地域が人気の観光地であればなおさらである。

これらのことから、参詣の経済的な可能性は、宗教的なつながりを持つ御師によって利用され、メディアによって大衆化され、地域ビジネスの競争によって強化され、幕府や大名支配者にも認識されていたと主張する。そのため、経済的な可能性が参詣への対応の決め手となった。このような旅行から発展した観光産業は、地域の経済的繁栄を促進するために、支配者だけでなく庶民にとっても重要な意味を持つようになった。このような経済的な要素については、日本の歴史学者も認識を深めつつあるが、英語による文献は残念ながらほとんどない。従って、参詣、観光、そして経済との関連についてさらに研究を進めることは、江戸時代の現実をよりよく描写するために非常に有益であろう。本研究の重要性は、幕府や大名が下層民とどのような関係を築いたのか、また参詣の経済的価値を明らかにしたことにある。

参考文献

Andō Hiroshige (Japanese painter and printmaker, 1797-1858). Roadside Tea House at Fuchu Station. c. 1852. Color woodcut. Wriston Art Center Galleries, Lawrence University. https://www.jstor.org/stable/community.15083484

Ambros, Barbara. 2008. Emplacing a Pilgrimage: The Ōyama Cult and Regional Religion in Early Modern Japan. 1st 版. Vol. 297. Cambridge: Harvard University Asia Center. https://doi.org/10.2307/j.ctt1tm7fn2.

Blacker, Carmen. 1984. 「The Religious Traveller in the Edo Period」. Modern Asian Studies 18 (4): 593–608. https://doi.org/10.1017/S0026749X00016310.

Fabricand-Person, Nicole. 2011. 「The Tōkaidō Road: Journeys through Japanese Books and Prints in the Collections of Princeton University」. The Princeton University Library Chronicle 73 (1): 68–99. https://doi.org/10.25290/prinunivlibrchro.73.1.0068.

Gordon, Andrew. 2003. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. Oxford: Oxford University Press.

Goree, Robert. 2020. 「The Culture of Travel in Edo-Period Japan」. Oxford Research Encyclopedia of Asian History. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.72.

Hall, John Whitney. 1966. Government and Local Power in Japan, 500 to 1700: A Study Based on Bizen Province. Princeton: Princeton University Press.

———, ed. 1991. The Cambridge History of Japan: Volume 4: Early Modern Japan. Vol. 4. The Cambridge History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.

ハル、ナイヤ. 2022. 「Why the Tokugawa Shogunate Did Not Optimize the Land Tax」. Essay, Hokkaido University. https://hall-n.github.io/ProjectStudy.html

Kaempfer, Engelbert, John Gaspar Scheuhzer, Simon Delboe, Hamond Gibben, and William Ramsden. 1906. The History of Japan, Together with a Description of the Kingdom of Siam, 1690-92. Vol. 2. 3 vols. Glasgow: J. MacLehose and sons.

Kanzaki, Noritake. 1995. 「A comparative analysis of the tourist industry」. Senri Ethnological Studies 38: 39–49.

Kouamé, Nathalie. 1997. 「Shikoku’s local authorities and henro during the golden age of the pilgrimage」. Japanese Journal of Religious Studies 24 (11月): 413–25. https://doi.org/10.18874/jjrs.24.3-4.1997.413-425.

Nenzi, Laura. 2004. 「Cultured Travelers and Consumer Tourists in Edo-Period Sagami」. Monumenta Nipponica 59 (3): 285–319.

———. 2008. Excursions in Identity: Travel and the Intersection of Place, Gender, and Status in Edo Japan. Honolulu: University of Hawai’i Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqwkd.

Nosco, Peter. 1996. Review of Review of Breaking Barriers: Travel and the State in Early Modern Japan, by Constantine Nomikos Vaporis. The American Historical Review 101 (4): 1259–60. https://doi.org/10.2307/2169766.

Roberts, Luke S. 1998. Mercantilism in a Japanese Domain: The Merchant Origins of Economic Nationalism in 18th-Century Tosa. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511572760.

Seaton, Philip A., Takayoshi Yamamura, Akiko Sugawa-ShimadaとKyungjae Jang. 2017. Contents Tourism in Japan: Pilgrimages to 「Sacred Sites」 of Popular Culture. New York: Cambria Press.

Tanimoto, Masayuki. 2019. 「From “Feudal” Lords to Local Notables: The Role of Regional Society in Public Goods Provision from Early Modern to Modern Japan」. Public Goods Provision in the Early Modern Economy, 編集者: Masayuki TanimotoとR. Bin Wong, 1st 版, 17–37. Comparative Perspectives from Japan, China, and Europe. Oakland,: University of California Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctvr7fdqc.7.

Thal, Sarah. 2005. Rearranging the Landscape of the Gods: The Politics of a Pilgrimage Site in Japan, 1573-1912. Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University. Chicago: University of Chicago Press.

Totman, Conrad. 2005. A History of Japan. 2nd ed. The Blackwell history of the world. Malden, Mass: Blackwell Pub.

Traganou, Jilly. 2004. The Tôkaidô Road: Travelling and Representation in Edo and Meiji Japan. London: Routledge.

Tyler, Royall. 1981. 「A Glimpse of Mt. Fuji in Legend and Cult」. The Journal of the Association of Teachers of Japanese 16 (2): 140–65. https://doi.org/10.2307/489324.

Vaporis, Constantine N. 1994. Breaking Barriers: Travel and the State in Early Modern Japan. 1st 版. Vol. 163. Harvard University Asia Center. https://doi.org/10.2307/j.ctt1tg5k6q.

———. 1995. 「The early modern origins of Japanese tourism」. Senri Ethnological Studies 38: 25–38.

———. 2012. 「Linking the Realm: The Gokaidô Highway Network in Early Modern Japan (1603–1868)」. Highways, Byways, and Road Systems in the Pre-Modern World, 90–105. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118244326.ch4.

Wigen, Kären. 2010. 「Excursions in Identity Travel and the Intersection of Place, Gender, and Status in Edo Japan」. Harvard Journal of Asiatic Studies 70 (1): 295–303.

Yonemoto, Marcia. 2003. Mapping Early Modern Japan: Space, Place, and Culture in the Tokugawa Period, 1603-1868. 1st 版. Berkeley: University of California Press. https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pphzc.

安藤広重作 (Japanese painter and printmaker, 1797-1858). Roadside Tea House at Fuchu Station. c. 1852. Color woodcut. Wriston Art Center Galleries, Lawrence University. https://www.jstor.org/stable/community.15083484

安藤優一郎. 2021. 江戸の旅行の裏事情 : 大名・将軍・庶民それぞれのお楽しみ. 朝日新聞出版. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130852779127530287.

山本光正. 1985. 「旅日記にみる近世の旅について(シンポジウム」. 交通史研究 13: 69–84. https://doi.org/10.20712/kotsushi.13.0_69.

喜多川歌麿作、 (Japanese, c. 1754–1806). Enoshima iwaya no tsuri asobi (Fishing at Iwaya on Enoshima). c. 1790. Triptych of color woodblock prints. The Cleveland Museum of Art. https://www.jstor.org/stable/community.24570699

押田佳子, 憲久横内, 智秀岡田と尚紘瀬畑. 2011. 「紀行文より捉えた近世鎌倉における観光経路および滞在拠点の成立過程に関する研究」. ランドスケープ研究 74 (5): 431–36. https://doi.org/10.5632/jila.74.431.

朴晋熯と田中俊光. 2014. 「江戸時代の上層農民の余暇と旅行」. 国文学研究資料館紀要, no. 10 (3月): 155–74.

鳥居 清長. (Japanese, 1752–1815). Young Ladies Viewing Cherry–Blossoms at Asukayama. n.d. Triptych of woodblock prints; ink and color on paper. The Metropolitan Museum of Art. https://www.jstor.org/stable/community.18690117

真野俊和. 2002. 「旅・巡礼・遊山―近世参詣事情(英訳版)」. 翻訳者: Laura Nenzi. Monumenta Nipponica : studies on Japanese culture past and present 57 (4): 447–71.

石森秀三. 1989. 「Popularization and Commercialization of Tourism in Early Modern Japan」. Senri Ethnological Studies 26 (12月): 179–94.

梅棹忠夫. 1995. 「Keynote Address : Tourism as a Phenomenon of Civilization」. Senri Ethnological Studies 38 (2月): 1–9.

<div align="center"> 春 奈衣耶 | 北海道大学 | 現代日本学プログラム4年生 </div>